请记住本站永久中文域名:风水业协会.cn

刘震 摘自《从史巫之士到易儒合流——“易家”思想的演进路径》《中国社会科学》2020年第5期。

作为中国古代最古老的学术体系之一,“易”文化在中国有着极为重要的地位,特别是汉代之后,随着其被奉为儒家“五经”之一,更使“易经”获得了至高无上的学术地位。今天在谈到“易”的时候,我们往往鉴于汉代将其列入儒家“五经”序列的史实而笃定其哲学理念与儒家相一致,反而忽略了“易”自身有着远超儒家的历史积淀,如此简单地将“易”视为儒家的一部分,必然会使得解“易”路径有所局限,也难以正视“易”文化的源远流长。因此,为了更准确地把握“易”思想,我们有必要重新审视“易”与儒家之间的关系。

传统上我们将“易”视为儒学的组成部分,其观点的立论基础主要在于孔子与易学之间的关系。《汉书》将孔子视为今本《易传》的直接作者,应当是汉代将“易”归于儒家最主要的原因。而通过近些年的出土文献研究,我们发现孔子虽然曾经读“易”、言“易”,特别是帛书《易传》的出现更是证明了孔子曾经把“易”作为较为重要的教学内容,但同时也证明了今本《易传》绝非由孔子亲自撰写完成,且秦代明确将“易”视为“筮卜之事”,这都证明了“易”直至秦代都没有被完全确立为儒学经典。因此,我们有必要在传统思想史的学术分野基础上进一步厘清“易”文化的发展与分期,结合传统《汉书》的“人更三圣”与今天的出土文献继续探索。笔者认为,解读“易”文化应该从三个阶段出发:第一是“易筮”阶段,其主要指向“易”的占筮功能。这既是“易”最为原始的功用,也代表了“易”文化早期的核心理念与基本观念。第二是“周易”阶段,此时(殷末周初)出现了今日所见的卦辞与爻辞,也标志着人们开始审视“易”在占筮以外的可能,尤其是将“易”转变成一种哲学表达。第三是“易经”阶段,其主旨含义在于呈现“易”的学术属性。“易”在汉代被纳入经学体系,从而有了“易经”的表述,而这一概念的出现在很大程度上代表了“易”的再次转变。正是从这一刻开始,“易筮”转变成为“术数”,在“易”的功能序列之中退居二线。“周易”阶段的卦爻辞则与《易传》构成了“易”文化的主要文本,经学家的研究也是以阐发其微言大义为主要目标。

在此需要说明的是,我们将“易”的发展做出的分期并非替代性的。例如卦爻辞出现后,“易筮”并没有消失,甚至依然占据“易”文化的主要功能。而真正的误解出现在汉代之后,由于“易经”刻意突出了“易”作为儒家典籍的身份,促使我们忽略了“易”自身远比儒家更为源远流长的发展脉络,更难以正视“易筮”在“易”文化之中的地位与厘清“周易”与《易传》之间的关系。因此,笔者在此提出“易家”的概念。所谓“易家”主要指向的是在汉代之前“易”的独立发展阶段中形成的特殊群体。界定这一范畴的维度主要有以下几个:其一,“易”在先秦时代有自身的文本典籍,且文本形成远早于儒家学派。同时,“易家”的从业者本身也多数为史巫之士,或是专门研习“周易”文辞的贵族知识分子,其与司礼的儒者并不相同;其二,孔子并非《易传》的作者,且在汉代之前,儒家只是借助“易”来传播自身的学术主张;其三,《易传》并不是单纯意义上的儒家作品,其在思想上是不同于儒家的,在汉代之前存在着一个《易传》体系,在这一体系之中同时包含了儒家之外学派对于“易”的理解,以及儒家不同派别的学术理念。今本《易传》仅仅是汉代儒生整理与归纳这一《易传》体系的成果。

由于传统史家在谈及“易家”的时候未将其视为独立的学派,导致“易”与儒学之间的差别被忽视,使得“易家”对经学的贡献不彰。因此,我们有必要将“易家”还原为独立学派加以研究,通过剖析“易家”之学术概念、明晰“易家”与儒家的差异,进而在二者融合的学术演变中挖掘经学的历史成因与思想脉络。

为了更为清晰地展开后面的论述,我们先将几个概念进行界定:

“易”指的是从上古时代开始逐步形成的以“占筮”为主体的文化形态。

“周易”指的是在周代形成的关于“易”的文字性说明,即我们今日所言的六十四卦的卦辞与爻辞。

《易传》指的是在汉代形成的解读“周易”的文字,即我们今日所见的十篇文字。

“易家”指的是专门以“易”作为思想主旨的特定群体。

下面,我们从“易家”的几个不同思想维度入手,审视与勾勒何谓“易家”。

“易家”与春秋筮法

谈到“易家”,与之关联最为密切的是史巫之士。如前所述,“易”直至秦代,普遍被视为“筮卜之事”,这与其占筮的功用有着极大的关系。史巫之士在先秦时代虽然也属于贵族体系,但其多数属于专业性人员,加之当时“易筮”的传播在绝大多数情况处于“世守”的状态,相关记录亦有语焉不详之处,使得我们今天展开对于“易筮”的解读颇有难度。通过传统的文献记载,我们大致可以知道“易筮”诞生远早于西周时期。例如,《周礼》中明确记录了“三易”之说。

掌《三易》之法,一曰《连山》,二曰《归藏》,三曰《周易》。其经卦皆八,其别皆六十有四。

显然“易”是占筮之书的总称,但由于《连山》与《归藏》在历史上并未完整保留,这使得我们今天谈到筮法时往往以“周易”取代了“易”的概念,这样就忽略了“三易”之间的差别。按照传统所载,“三易”之间最为显著的差别在于首卦有所不同,《连山》以《艮》卦为首,《归藏》以《坤》卦为首,而“周易”是以《乾》卦为始。当然,除了这种外在形式上的差别,《连山》《归藏》与“周易”之间在卦爻辞内容、吉凶判断准则以及内在思想上也存在着差异。下面,我们就结合出土文献与传世文献中的相关记录,探究一下“周易”较之于《连山》《归藏》的变化体现在哪里。

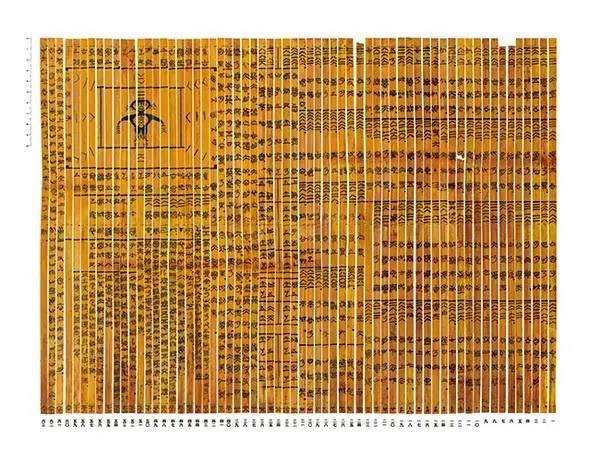

我们首先来看《清华简》中关于“筮法”的记录。按照李学勤的研究,在《清华简·别卦》篇章中记录的卦名与《归藏》较为接近,在卦序上以《乾》卦为首则与“周易”相同。就六十四卦的排列形式而言,《清华简·别卦》与今本“周易”所通行的上下二分法不同,而与马王堆帛书《周易》、世传《京氏易传》相类似,皆是将六十四卦分为八组,每一组别有八个卦象,并且每组中的卦象变化呈现出一定的规律性,如《清华简·别卦》中每一组上卦皆相同。从思想内容而言,《清华简》与纳甲筮法也有诸多类似之处。例如,《清华简》中所涉及的占筮方法,尽管其具体的演算流程与判别方式尚不得而知,但是我们还是能够断定其与《左传》《国语》中记录的筮例有着明显差异——《清华简》并没有使用卦爻辞。

按照传统的观点,“周易”的卦爻辞形成于西周初年,由《左传》《国语》所记筮例对“周易”卦爻辞的多次引用,可证明我们今日所见的卦爻辞在春秋时代就已经形成确本且广为人知。《清华简》作为战国时期的筮法记录文献,却没有使用当时已成通则的卦爻辞,这不得不引起我们的思考。与之相类似的是,汉代的纳甲筮法也是借助五行、四时、干支等因素来判断吉凶,其同样没有使用“周易”中的文辞。同时,《清华简》与纳甲筮法在其他领域也有相当程度的类似。例如,《清华简》中有“地支与卦”一节,其所载地支与卦之间的关联和纳甲筮法中的地支的排纳方法基本一致。通过这些对比,我们可以推判《清华简》与纳甲筮法并不完全同于“周易”。此独立于“周易”之外的学术传承派别从先秦到汉代也一直活跃在社会之中。换言之,在先秦时代的“易筮”体系之中,并非所有派别都认可与使用我们今天所见的“周易”卦爻辞。接下来,我们就来探究一下“周易”的卦爻辞与“易筮”之间的关系。

按照现有文献的记录,“周易”的经文是由周文王与周公所撰写的,这种说法虽然并不准确,但却表明这些文辞的诞生实际是伴随着周文明的发展而出现的。周代初期人智开化,人们开始思考“德”之因素,进而将天从单纯的神明观念逐步改造成为具备某种道德属性的存在。按照劳思光先生在《新编中国哲学史》中所讲,此时的“天”同时表述为“形上天”与“人格天”,其中“人格天”虽然为最高主宰,但依旧需要受到形式上的理序观念的约束。从《诗经》等文献的论述上,我们发现这一理序的核心在于“德”。由于“易”的主要功能在于以天意正人为,因此研究与表述“天意”成为“易”最为重要的内容,故而这一时期所撰写的“周易”经文在内容上除了记录一些占卜结果之余,还开始着力于德性理序的表达与建构。例如,在《乾》卦中提及“君子”,在《同人》卦中提倡大同思想,这些正逐渐改变着将“易筮”视为神命天授的传统。与此同时,“易”文化的传播在这一时期也悄然改变。这主要表现在两个领域:其一,在西周时代并非只有“世守”的史巫之士才通晓“易”的内容,《左传》《国语》不少记录,都表明史巫之士以外的知识分子谈及“易”时多有独立的判断,并且这些判断与史巫之士有所不同;其二,“易”并非单纯意义上用于占筮,尽管通过《左传》《国语》等史书内容来分析,“易筮”依然是这一时期“易”的主要内涵,但并不妨碍人们使用卦爻辞来解释与分析事物。如《左传·昭公二十九年》中记载的“蔡墨论龙”,便是借助卦爻辞来说明事物,蔡墨的引论证明“周易”的卦爻辞在当时有着相当的权威性。又如《左传·宣公六年》中所记伯廖论事的例子,亦是以“周易”的卦爻辞来论断是非,其文曰:

郑公子曼满与王子伯廖语,欲为卿。伯廖告人曰:“无德而贪,其在《周易》《丰》之《离》,弗过之矣。”间一岁,郑人杀之。

值得注意的是,此处伯廖引用卦爻辞的表述方法与蔡墨相类,并不使用“九”“六”之称来引出爻辞,而是以两个卦象对应比较以定位文辞,如伯廖所论《丰》之《离》,乃是通过《丰》卦与《离》卦二者相比较,说明上爻发生变化,故而以“《丰》之《离》”来表述《丰》卦之上六爻。这种“某卦之某卦”的形式原本是占筮中记录卦变所用。基于《左传》这种对于卦爻辞的表达方式,笔者推论这一时期卦爻辞的出现,恰恰是对于传统“易筮”的主动改造。

总结以上的论证,我们不难发现“周易”的出现实际上正是周代知识分子改造“易”的结果。在西周初年,中国正经历着制度上的巨大变革,周人以“小邦周”取代殷商,虽然在初期取得了胜利,但当时的天下依然存在着大量忠于殷商的部族,加之周武王在建国不久后去世,使得局势相当危险。随着周公东征,危机逐步化解,周人敏锐地认识到守国之难。因此,强化与保护王权成为周人的首要任务。在建构新的政治制度的过程中,周人加强了对自身政权合法性的论证。周人认为商王朝本来享有天命,却由于自身的失德造成天命不再,进而亡国。周人在《诗经》中谈到“维天之命,於穆不已。於乎不显,文王之德之纯”,将天命与文王的道德修养联系在一起。“在这背后的不仅仅是鬼神信仰,还包含着对天命的重视,这个天不再是一个单纯的具有个体意志的人格神,而是有人的命运和德性掺杂其中”。在这样的论证下,“天”不再是与人相对应的神秘自然力量,而是成为社会的主宰,成为周人所建立的宗法制度与道德规范的立法者。

基于上面的情况,“易”作为传统表示天意的主要媒介,自然受到了周人的热切关注,为“易”注入新意成为弘扬周代“天命”观的最佳路径。周代初年的贵族知识分子整理撰写今日所见之卦爻辞便是这一时期的主要体现。当然,对“易”的改造不仅仅是撰写或者整理卦爻辞,更重要的是将“易”纳入王官之学的体系。卦爻辞在当时不仅代表了周人对于“易”的理解与表述,更具有相当的规范意义。可以说,卦爻辞的出现是当时“制礼作乐”的一部分。“许多卦体与卦名及卦辞爻辞皆精心编纂,实乃周人历史经验与哲学智慧之凝聚,亦乃其人生经验与政治智慧之总结,反映了周人文化与哲思之极高水平及中国文化与智慧之特异精神”。周人正是通过卦爻辞建构起明晓天道的内在路径。在此过程之中,其内核是“以德配天”的伦理诉求,其形式则表现为以卦爻辞来梳理卦象间的阴阳之序,其功能则是沟通天与人之关系,使既有的政治等级制度看上去更加神圣、肃穆和庄严,进而对社会制度起到巩固和强化的作用。

正是在这样的过程之中,“周易”成为礼乐制度的重要组成部分。“周易”文辞成为王官之学的核心之一,直接构成了礼乐文化的话语体系,并伴随着周代的贵族教育成为当时社会整体的意识表达框架。“礼”与“乐”实际构成新王朝的政治文化制度,韦政通曾指出:

礼在古代文化中,有极复杂的含义和功能,它涉及政治、社会、宗教、教育等各方面,它代表人与天神、祖先,人与人之间,以及个体本身的基本秩序或规制。……乐是在各种典礼仪式中辅助礼的,足以增强心理的效果,运用在教育上,其效果尤为明显。就文化的象征意义看,周代的封建、宗法,都可以化入礼乐之中,所以后来在孔子心目中,礼坏乐崩就无疑是整个周制(周文)的崩溃。

《左传·昭公二年》所记“韩宣子适鲁”,也正是在其看到“周易”之后感慨道:“周礼尽在鲁矣。吾乃今知周公之德,与周之所以王也。” 由此我们不难断定“周易”在周礼之中的核心地位,以及其对周文化构建所作出的贡献。从这个层面上讲,周文化最终成为中国古代政治、哲学和道德伦理之源头,“周易”至汉代被称为中国文化的“大道之源”实乃情理之中。

伴随着卦爻辞的产生以及周人对于“易”的全新理解,“易”在周代的研究也进入了一个全新的时代。值得我们注意的是, 尽管周人撰写与整理卦爻辞来阐释自身对于“易”的理解,但是这种理解与形式却并没有推广至全社会。与“周易”所不同的“易筮”在这一时期依然大行其道,加之史巫之士多是“世守”,因此接纳新的理念并非易事。周王朝在认可“周易”文辞的教化功用的同时,依然将“易筮”作为知晓天道的重要手段,这使得不同于“周易”的“易筮”并行于世。正是在这样的情况下,出现了类似于《清华简》之类的筮法体系——他们虽然以《乾》卦为首,却并没有接纳卦爻辞。

从《左传》《国语》中的一些筮例,我们也可以看到当时不同筮法并行的情况。例如《左传·襄公二十五年》所记“崔武子娶棠姜”之事:

棠公死,偃御武子以吊焉。见棠姜而美之,使偃取之。偃曰:“男女辨姓,今君出自丁,臣出自桓,不可。”武子筮之,遇《困》之《大过》。史皆曰:“吉!”示陈文子,文子曰:“夫从风,风陨,妻不可娶也。且其《繇》曰:‘困于石,据于蒺棃,入于其宫,不见其妻,凶。’‘困于石’,往不济也。‘据于蒺棃’,所恃伤也。‘入于其宫,不见其妻,凶’,无所归也。”

从这段文字我们可以看出,史巫之士与陈文子的解读截然不同,史皆曰“吉”,而陈文子却从卦爻辞出发,认为占筮结果没有任何“吉”的理由。为什么会有如此大的差别呢?一种极大的可能就在于史巫之士所依据的并非卦爻辞,而是另有他法。而《国语·晋语》中所记的公子重耳占筮回归晋国的故事中,也有类似的情况:

公子亲筮之,曰:“尚有晋国。”得贞《屯》、悔《豫》,皆八也。筮史占之,皆曰:“不吉。闭而不通,爻无为也。”司空季子曰:“吉。是在《周易》,皆利建侯。不有晋国,以辅王室,安能建侯?我命筮曰‘尚有晋国’,筮告我曰‘利建侯’,得国之务也,吉孰大焉!震,车也。坎,水也。坤,土也。《屯》,厚也。《豫》,乐也。车班外内,顺以训之,泉原以资之,土厚而乐其实。不有晋国,何以当之?震,雷也,车也。坎,劳也,水也,众也。主雷与车,而尚水与众。车有震,武也。众而顺,文也。文武具,厚之至也。故曰《屯》。其繇曰:‘元亨利贞,勿用有攸往,利建侯。’主震雷,长也,故曰元。众而顺,嘉也,故曰亨。内有震雷,故曰利贞。车上水下,必伯。小事不济,壅也。故曰勿用有攸往,一夫之行也。众顺而有武威,故曰‘利建侯’。坤,母也。震,长男也。母老子彊,故曰《豫》。其繇曰:‘利建侯行师。’居乐、出威之谓也。是二者,得国之卦也。”

对于“得贞《屯》、悔《豫》,皆八也”的占筮结果,筮史皆断言“不吉”,而司空季子却认为《屯》《豫》两卦,都有“利建侯”之象,都是“得国之卦”,是大吉之占。在随后的分析中,司空季子以卦象为主导,着力分析了“利建侯”之象的理由,进一步解释了卦爻辞的含义。我们可以看出,卦爻辞在实际的占算中并不具备绝对的权威,反之却需要以卦象加以阐释。

通过上述所举《左传》《国语》的筮例,我们看到了史巫之士与贵族知识分子之间的分歧:史巫之士的解读往往只有结果,不注重分析;贵族知识分子的解读则明显是以卦爻辞为主线,按照其文意而有所引申。不难发现,“易家”至周代在人员构成上发生明显的变化,较之早期“世守”的史巫之士,周代的“易家”又增加了贵族知识分子,这些人代表“易家”思想发展的新阶段。正是在其努力下,以卦爻辞为主的“周易”成为“易家”在这一阶段的核心文献。卦爻辞的出现不但改变了“易家”解卦的传统模式,而且引导“易家”开始走向规范化与礼乐化。随着这一倾向的不断发展,人们在孔子时代终于迈出脱离传统筮法的步伐。