请记住本站永久中文域名:风水业协会.cn

《易经》是一部“卜筮之书”(朱熹语),这已经没有什么疑问了。但是,《易经》中记录着先民们极为丰富的生活经验,涉及哲学与文化学的许多问题,体现出中国古人所特有的思维方式,这些都是值得我们认真研究的。从一定意义上说,《易经》不仅仅是“卜筮之书”,它还是总结我国古人经验和智慧的百科全书,它对中国哲学与文化的影响至深且远,在很大程度上奠定了中国哲学乃至科学思维的基础。它是中国文化的母胎,其后两千多年的中国文化,就是从这一母胎中孕育成长起来的。这就是《易经》所以能够成为“群经之首”而在中国文化(包括科学技术)史上享有最高地位的原因所在。

我们既然承认《易经》是卜筮之书,那就应当承认它是巫术文化的产物,其思维方式也应是神秘主义的或迷信一类的思维。但是,从文化史的角度来看,《易经》从占筮到成书,显然经历了从原始社会到文明社会的漫长的发展过程,在这一过程中,人们的思维也发生了很大变化,这些变化不可能不反映在它的最后成果之中。因此,它既是巫术文化的产物,同时又是它的发展,这后一方面是非常重要的。

从现有的《易经》文字来看,它已经表现出相当程度的抽象能力,并且运用了某些逻辑和心理学的方法,而且孕育着某些科学思维的萌芽,无论从哪方面来看,它都体现着某种哲学意义上的思维方式。当它以经典形式被确定下来之后,理所当然,便成为中国哲学思维所遵循的基本出发点,以后的事情就是在解释中如何发展的问题了。这中间当然会有新的“突破”,但基本模式的雏形似乎已经形成了。

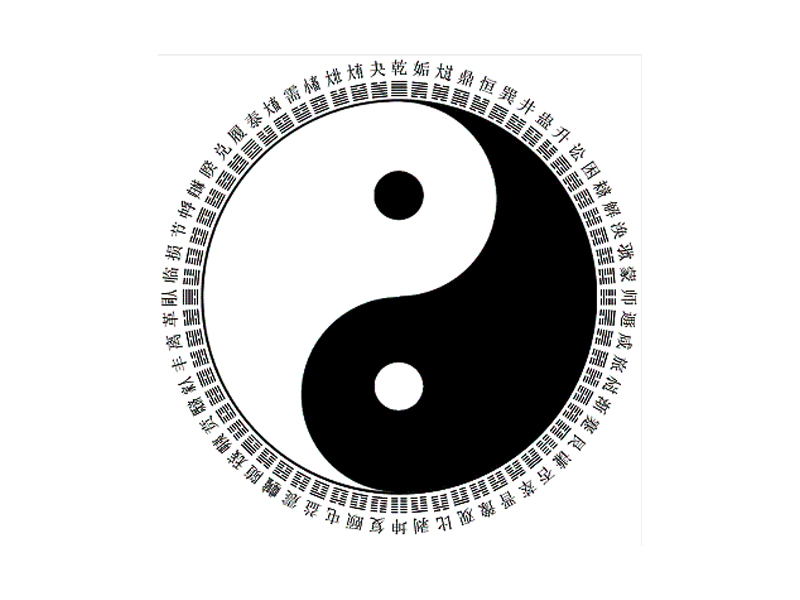

从结构形式而言,《易经》是一个以象、数为特征的符号系统,具有某种形式化的特征,但是它又配以卦、爻辞等文字说明,以阐明其中所含的意蕴,这些结构及其意蕴真正代表了《易经》的思维方式。

那么,它究竟表现了什么样的思维特征?是神秘主义的“互渗律”,还是科学预测学或科学理性思维?或是别的什么思维?这正是我们所关心的。

从方法论看,《易经》运用了经验综合的方法,而不是逻辑演绎的方法,是在总结实际经验的基础上形成的,不是在某种理论推导中形成的。因此,《易经》的思维方式似乎是多方面、多层次的,而不是单一的或直线式的。但这并不是说,《易经》没有一个基本的思维模式,正好相反,它确有一个稳定而又基本的思维模式,这就是整体-主体思维。

《易经》的基本功能是预卜吉凶,但是在预卜吉凶时,它必须提出某种说明。有人说,《易经》的基本思维是因果论思维,也有人说,是目的论思维。前者是科学的,后者则是神秘主义的,两种解释是截然相反的。

不能否认,《易经》在它所提供的说明之中,确实有某种神秘主义特征,为什么筮遇某卦某爻便是吉,便是悔亡;而筮遇另外某卦某爻便是凶,便是悔吝?这里有某种超出理性之外的神秘的东西,很难用一般理性思维来解释。事实上,《易经》中的有些卦就明显地表现出天命论的神秘主义思维,比如否卦之九五爻辞说:“有命,无咎,畴离祉。”(高亨注解作寿且福,从之)又如大有卦上九爻辞说:“自天佑之,吉,无咎。”这类例子说明,《易经》具有天人目的论的神秘主义思维。按照这种思维,在天人之间,有某种非人力所能改变的神秘关系,非一般理性所能知,只能由筮者掌握。不管这种关系是先天决定的(预定论),还是后天出现的(选择论),不管是无条件的,还是有条件的,它都预设了某种不可测知不可抗拒的神意,它就是吉凶祸福的最后决定者,筮者则是它的传达者。

这当然符合巫术文化的一般特点,在中国则表现为天命论罢了。但是,我们能不能由此得出结论说,《易经》思维就是天人目的论的神秘主义思维呢?我认为不能。因为这样理解未免过于简单化了。神秘主义固然是《易经》思维的一个特点,但不是它的唯一特点,甚至不是最主要的特点。因为透过神秘主义,我们会发现其中蕴含着更重要的东西,这些东西尽管处于不成熟的萌芽状态,却代表某种发展趋势。

《易经》思维也不是因果论思维。所谓因果思维,就是从原因推出结果,二者的联系是“必然的”,在原因条件之中就必然地包含着它的结果。但是通观《易经》,却并不存在这样的因果必然性。许多卦讲到人的吉凶同某种事物或现象有关系,但这些关系并不是机械论那样的因果必然性,而是一些特殊而复杂的关系。这些关系既不是“预定的”,也不是“必然的”,倒不如说是随机的或或然的。其所以如此,是因为其中包含着许多相关因素和条件,并且有人即主体的直接参与,因此,很难用某种必然性的因果论去说明。《易经》确实是讲各种联系的,其中也有逻辑联系,但不是因果必然性那样的机械联系,就是说,在《易经》中没有明显的时间上的因果关系,而是许多条件和因素同时起作用,并且是相互作用,因而造成了某种机遇或结果。这些因素既有客观的,又有主观的,既有外在的,又有内在的,错综复杂,交织在一起。从这个意义上说,它要比线性因果思维复杂得多,当然也缺乏因果思维那样的逻辑明晰性。

既不能停留于神秘主义目的论,又排除了因果决定论,那么,可能的联系又是什么呢?能不能说,《易经》所讲的联系只是某种纯粹的偶然性,或没有任何内在联系呢?这样理解也有困难。因为这样一来,就失去了任何说明的意义。无论卜筮也好,预测也好,无非是找到某种说明,以应付环境、决定行为,并满足精神上的需要,而纯粹的偶然性和无联系是什么也不能说明的,更不能满足人们的精神需要。从思维习惯讲,也不大可能作出这种解释,因为人的思维总是倾向于寻求某种联系或某种统一性,而不是毫无联系的妄想。即使是丢铜币那样的“游戏”,其中也有某种概率,而不是完全不可捉摸的;即使是休谟那样的经验论,虽然否定了因果律,却要从人的心理知觉或心理习惯作出解释,并不是毫无说明。《易经》固然属于经验综合型思维,但同样也要找出人与自然界的某种联系,这种联系正表现出它的思维特征。

心理学家荣格对于《易经》思维给予极高评价,并把它命名为“同步原理”思维。他说:“《易经》中的科学根据不是因果原理,而是一种我们不熟悉因而迄今尚未命名的原理,我曾试图把它命名为同步原理”,“这种根据同步原理的思维,在《易经》中达到了高峰,是中国人总的思维方式的最纯粹的表现”。[1] 荣格把《易经》同西方传统思维进行了比较,发现《易经》思维不同于西方的因果思维,它不是线性的,而是“集合”的,不是历时性的,而是“共时性”的。他所说的“同步”,就是指各种联系处在“相对共时性”中,在这样的联系中,时间不是一种抽象,而是一个具体的“闭联集合体”,“它具有这样一些性质和条件,能够以一种非因果的平行对应方式,在不同的地点同时表现出来”。[2] 应当承认,荣格的发现在文化学和思维科学上是有意义的,他的解释也有相当说服力。但他所说的“闭联集合体”主要同心理学有关,并且解释和论证了他的“集体无意识”和“原型”观念。

我们不讨论《易经》思维是不是一种“集体无意识”的“原型”,也不讨论二者之间有何关系。我想指出的是,《易经》确实不是机械因果论思维,同时也不是纯粹的数学集合论思维,而是一种有机整体论思维,这才是《易经》思维的根本特征,但还不是它的唯一特征。

《易经》的符号系统带有很大的神奇性,使后人和当代人不断进行推测和研究,后来的象数学就是从这里发展出来的。但是不可否认的是,从《易经》和象数学中并没有发展出真正意义上的数学,而是一种特殊形态的天人之学。其原因就在于,《易经》中的“数”,始终没有同“象”分离开而是紧密联系在一起,而《易经》中的“象”不是别的,就是意象,即代表某种物象,并且隐含着某种意义。它的基本要素是(阴)(阳)二爻,二者的不同排列组织,便构成六十四卦。这同生物的基因排列组合相暗合,但它是不是基因论,在我们的讨论中并不是主要的,重要的是,它们只能在每一卦中存在,而且起功能作用,它们在每一卦中的地位不同,作用也就不同,因而显出复杂多样性,同时却又是一个整体结构。每一卦都是一个整体,但它们也不是孤立存在的,而是同其他各卦处在有机联系之中,这种联系组成一个更大的整体,从某种意义上这一整体结构是“闭合”的,但它所包含的意义却又是无限的。

《易经》的意义世界主要是由卦、爻辞表现出来的,除了它的预卜吉凶的原始意义之外,其中更深刻的意义则是生命意义。《易经》最关心的,是人类和自然界的生命现象,而不是其他,它把人与自然界统一起来,并在统一中寻求生命的意义和规律。《易经》卦、爻辞所提出的最根本的问题就是人类生命如何产生、发展和实现的问题。在它看来,生命来源于自然界,并且一刻也没有脱离自然界,二者处在相互感应、相互作用的统一过程之中,是一个双向交流的有机整体。六十四卦中的每一卦,都与自然界和人类的生命有关,每一卦中的阴阳二爻,便是构成生命的基本要素。

更为重要的是,生命是一个不断生成、不断演进的过程,人和自然界构成这一演进过程中的两个基本项,一切联系都是围绕这一基本关系展开的。其基本的演进过程正如《序卦传》所说:“有天地然后有万物,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后礼义有所措。”它把天地看作生命的来源,认为万物是由天地产生的,人类则是由天地万物产生的,因此,人和天地万物有内在的联系。如果说这里也有某种因果联系,那么,这不是机械论的,而是生机论的。后来《系辞》等传又有“天地之大德曰生”、“生生之谓易”以及天、地、人“三材”之道等哲学命题,这决不是凭空出现的,而是从《易经》所蕴含的意义中引发出来的。这些命题更加清楚地表明,人与自然界不再是外在的因果关系,而是内在的有机联系,并且具有某种目的性,但决不是神学目的论。明白这一点,对于中国哲学未能发展出真正意义上的宗教神学以及机械论和数理哲学这一事实,也就不难理解了。

《易经》如此关心生命现象,以致从人类的生命活动出发,观察自然界的一切现象,从中找出生命的意义和来源,并且认为,自然界的各种现象都具有生命的目的和意义,和人的生命活动有着内在的关系。这种观察考虑问题的方式,确实是中国古人所特有的一种思维方式。在《易经》中,六十四卦作为象征性符号,从不同方面体现了这种生命意义,并且构成一个包括人与自然在内的有机整体,而每一卦不过是有机整体中的一个要素,同时却包含着人和自然界的两个方面,二者不仅是对应的,而且是完全统一的。

这种思维从原始八卦中已经看得清楚。乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八个卦,分别代表自然界的八种事物或现象,这八种存在现象与人的生命有密切联系,在某种意义上被看作是生命的来源或不可缺少的条件,实际上代表着生命整体。乾是纯阳,代表天,以龙为象,而龙象征着水中所生之物,又能升至天空,因此,天并不是远离生命的宇宙空间,也不是宗教意义上的上帝,而是生命的来源和体现。坤是纯阴,代表地,以马为象,而马象征着地中所生之物,又能不断生息繁衍,因此,地并不是没有生命的荒漠之原,而是生命得以孕育和生长的源泉。乾、坤二卦被认为是八卦和六十四卦中最基本的两个卦,又被称之为父母卦(这也是生命意义上的象征说法),二者都象征某种生命,这是很能说明问题的。至于由乾、坤二卦所衍生出来的其他各卦,就可想而知了。事实上,八卦中的其他六卦都与生命有关,或者具有生命意义。震、巽象征雷、风,而雷、风正是生命发生的动因;艮、兑象征山、泽,而山、泽正是生命活动与止息之所;坎、离象征水、火,而水、火正是生命得以维持和延续的基本条件。总之,八卦及其卦、爻辞都是围绕生命现象展开的。正因为阴阳八卦与生命不可分,从《易经》开始,中国人便对之极为重视,并从中发展出自己的生命哲学,而不是还原到物理现象,建立起西方式的自然本体论哲学。

如果对卦、爻辞略加分析,我们就会看到,人与自然之间以生命为轴心的对应关系是互相转换的,有些卦虽象征某种自然界的事物,却同时可以转换为人的某种生命活动。比如兑卦,在泽这一物象中隐含着说这一意义,进而引伸出其他的相关意义,并且直接转换为人类的某种活动,通过这些不同的活动表现了生命的意义,兑卦初九爻的“和兑”(温和而说)、九二爻的“孚兑”(有信而说)、九四爻的“商兑”(商度而说),都象征着和谐统一,对生命有益,故为吉;而六三爻的“来兑”(言未及之而说),九五爻的“孚于剥”(俘掠于剥落之时),则意味着过与不及,对生命不利,故为凶。在这里,人与自然是统一的,生命信息是相通的,从人的言说中体现出生命的某种规律。

可以说,在《易经》中没有任何一卦是只讲物象而与人的生命无关的,也没有任何一卦是只讲人的活动而与自然无关的,不管某卦所指示的物象是什么,其实际意义都是讲天人关系的,这种关系是以生命现象与生命活动为其轴心的。这就是《易经》一的天人之学。按照这种思维,天人是合一的,但并不都是神秘的,或者是没有任何规律的“互渗律”。比如乾卦,从初爻到六爻,自下而上是讲龙由“潜龙勿用”、“见龙在田”、“或跃在渊”、“飞龙在天”到“亢龙”的整个过程,同时却一一对应地包含着人的生命活动所应遵循的规则及意义。这种寓意或隐含的意义,说明人和自然界的生命过程具有内在统一性,客观地说,是讲龙的活动状态,表现自然界的生命不息;主观地说,则指出“君子”所应遵循的生命原则,二者表现了同一个生命过程。正因为如此,九三爻不再讲龙而径直讲人“君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎”。一般的解释是,龙代表阳物,象征刚健奋进的意义,君子也是阳性,应从“观象”中取得认识,勉励而奋进。这当然没有什么不对。但是,这里隐含着更深层的意义,无论讲龙,还是讲“君子”,其间具有一种内在的联系,体现出生命不息和向上的意义。自然界是一个永不停息的生命过程,龙不过是它的象征,这种生命过程体现在人类,便是乾乾君子,更直接地说,“君子”应透过龙而体验到自己的生命意义。这种象征意义是直接的,又是内在的,因为君子之所以为君子,就在于他体现着自然界生命的阳刚之性。因此,“终日乾乾,夕惕若”,就成为君子完成其生命的重要条件。严格地说,《易传》所谓“观象取义”,并不是认识论的,而是整体论的,因为人和自然并不是对立的,而是完全合一的,这种统一性是建立在生命信息之上的。

在《易经》中,有些卦以生命物为象征,但有些卦则不是,但是,在这些卦中,同样体现出有机整体论的思维特征。我们以震卦为例作一些分析。震的象征物是雷,雷之引起人们的恐惧感,这本是原始人类在同自然界的交往中所遇到的最为恐怖的现象。但是,随着经验的积累和认识的提高,进入文明社会以后,人们已慢慢从恐怖中解脱出来,并从中体验到更多的意义。在一个农业社会中,四时的循环变化对于人的生命活动是非常重要的,当人们听到雷声的时候,就意识到生长季节的来临,万物将开始复苏,因此,震也就成为生命的信息和象征。卦辞和爻辞不再把雷声以及惊惧感作为天人之间的某种神秘关系去描述,而是作为一种正常的现象去描述,而在现象的背后却隐含着生命的意义:人类将从雷声中得到信息,从事与生命有关的各种活动。因此,初九爻说:“震来虩虩(恐惧貌),笑言哑哑(笑语声),吉。”六三爻说:“震苏苏(迟缓貌),震行无眚(灾)。”六五爻说:“震往来,厉,意(语词)无丧有事。”既然没有灾害,即不会妨害有关的事情,那就应该积极从事自己的事情。看来,这些事情主要指与农业生产有关的活动,这是与人类生命息息相关的。事实上,并不是所有的爻都是吉利的,九四爻辞“震遂泥”(意为坠入泥土),虽未言吉凶,却有凶的可能性,这是显而易见的,但是如果采取措施,则是可以避免的。唯有上六爻“震索索(疾速之意),视矍矍(惊惧四顾之意),征凶……”意思是在这个时刻从事征伐战争则有凶,这可能与雷雨季节不利于行军打仗而又妨害生产有关。其他许多卦都有与此相同或相类似的情形。这说明,天人之间贯穿着一条生命信息和原则,这条信息和原则决定了人类活动的基本性质。这些信息是随时随地而变的,并不是固定不变的,是互动的,不是受动的,这就是“易”之所以成为“变易”的重要原因。正因为《易经》从自然界本身解释了生命的来源和原则,它并不需要“上帝创造了人”那样的宗教学说,后来也没有发展出那样的学说。

无论从符号形式或是从卦、爻辞看,《易经》都是表现各种错综复杂的关系和变化,但是,最基本的关系是天人关系,最基本的变化是生命变化。无论何卦,也无论何爻,都从不同角度、不同方面表现出天与人之间的有机联系及生命过程,整个《易经》六十四卦及其三百八十四爻,便构成天人合一的有机整体。在这一整体中,自然界是一个不断变化着的生命过程,人则是这一过程的生命主体,人与自然界在双向交流和互相感应的过程中,既是互相对应的,又是和谐统一的,这种和谐,就是生命的重要原则。因此,从根本上讲,《易经》思维不是本体论的,而是整体论的,不是机械论的,而是生机论的。

我们已经说过,这种天人合一的有机整体思维,还有神秘主义的外衣,就是说,其中还保留着原始思维的形式,但是,从整个《易经》的基本倾向而言,则有很大突破。它不仅认识到生命的某种意义,而且从自然界寻求人类生命的来源和根据,尤其重视人类生命活动的实践意义和社会意义,从而实现了人的主体性,表现出主体思维的特征。

这里提出主体思维,是否同整体思维有矛盾呢?我认为不仅没有矛盾,而且是完全一致的。这里所说的主体思维,虽然处在整体思维的整个框架里,并且是不成熟的或萌芽状态的,但是却最有生命力,它对后来的中国哲学思维产生了实质性影响。

所谓主体思维,就是重视主体即人在有机整体中的地位和作用,甚至意识到主体在实现天人合一方面能起到决定性作用,从占筮的观点看,就是后来(春秋时期)人们所说的“吉凶由人”[3],也就是说,吉凶祸福是由人自己造成的,并不是由天命或神意决定的。如果说,《易经》在这方面还保留着天命或神的形式,那么,它在实质上已经不起重要作用了。这种由整体思维进而强调主体地位和作用的思维特征,在《易经》中已经表现出来,并且很突出,这是对神秘主义思维的一个突破。

《易经》中的主体思维是在天人合一整体论的模式中发展的,因此,它并不是认识论意义上的主体思维,后来也没有发展出这样的思维。它是从如何完成生命过程、实现生命价值这个意义上,也就是从主体实践的意义上形成和发展起来的,因此,它是一种主体实践思维。由于《易经》所强调的主体性,不是以主客体相对立、相分离为特征的主体性,而是以主客体相统一、相融合为特征的主体性,因而它是绝对的,不是相对的,从这个意义上说,它是一种绝对主体性思维。

在《易经》的卦、爻辞中,提出许多占筮的原则和条件,其中最重要的一个原则就是主体原则,它说明主体的行为和道德实践不仅决定吉凶祸福等结果,而且能提高人的生命价值和意义,这就使《易经》的生命哲学得到进一步升华,其思维的主体特征则主要表现为道德主体性。比如谦、复、无妄、颐、恒、艮、节、小过、蛊等卦,在这方面有非常具体的表现。谦卦本身就是一个主体卦,卦义即指示某种道德品质。因此,卦辞非常明确地说:“谦,亨,君子有终。”由于谦卦暗含着以谦虚的道德品德为前提,因此凡筮遇此卦者,便是“君子有终”。爻辞将谦的各种具体内容展示出来,从中引出各种具体的结论,其中,初六爻之“谦谦君子”,六二爻之“鸣谦”(以谦而鸣),九三爻之“劳谦”(以谦而劳作),六四爻之“妫谦”(妫,施也,为也),以及上六爻之“鸣谦”,都是吉爻。抛开卦位不谈,就爻辞本身的意义而言,这些爻实际上预设了君子在言谈、劳作、施行等方面都具有谦虚美德,其结果则一定是好的。恒卦则从两方面说明了这一主体特征。恒是指恒久不变的意志品质而言的,在某些情况下,恒则有凶,在另一些情况下,则恒而有吉,特别是在道德修养方面,恒的正面意义是非常明显的,相反,如果不恒,则有危难与灾祸。正如九三爻辞所说:“不恒其德,或承之羞。”这曾经被孔子所引用过,他并且断定:“不占而已矣。”[4] 意思是,如果没有恒久的德性,就不必占筮了,因为结果是明白的。《易经》中的这类卦、爻辞,实际上是对主体原则的一个肯定。

这类卦、爻辞所表现的思维,是不是“天命有德”、“赏善罚恶”那样的宗教思维呢?确实在某些儒家经典中出现过这样的命题,但在这样的命题中,有明确的主体,即施祝施福的主宰者,这就是天帝或神,但是在《易经》有关卦爻辞中,却没有这样的主宰者,主体就是人自身,人应当承担自己行为的后果,因此,不能被归结为神报论的宗教思维。

有些卦则与人的心理行为有关,其中既有主体修养的因素,又有心理承受能力的问题,其中还涉及身心关系等问题,但在整个生命过程中,主体因素起主要作用,这一点则是可以肯定的。比如节卦是讲节俭的,节俭作为中国人的传统美德,由来尚矣。但是各种各样的节俭,以节俭为苦,则不可,故卦辞有“苦节,不可贞”,以及上六爻有“革节,贞凶”之说。而六四爻辞“安节”与九五爻辞“甘节”,则为吉。所谓“安节”,就是能主动安于节俭,“甘节”则是以节俭为乐。很明显,“苦节”、“安节”、“甘节”都是从主体的心理和精神因素而言的,没有其他附加的条件,只是由于主体的精神状态不同,其结果也就不同。其他如兑、豫、无妄、益等卦都有类似情况。这说明主体的心理条件和精神因素对于行为的结果具有十分重要的作用。

还有一种情况,是讲认识和实践的,它强调主体的认识能力和实践效果,对于某类事物或活动具有重要作用,这虽是有关认识的主体性思维,但它并不强调人对自然界的认识,而是强调对社会生活以及道德行为的认识,因此,仍然属于主体实践思维。比如观卦,就是讲观察认识的,在这里,主体所处的地位和观察方式是非常重要的。初六爻之“童观”与六二爻之“阖观”,是讲“小人”与妇人之观,故有利于“小人”和妇人。三爻、九五爻之“观我生”,上九爻之“观其生”,则是讲“君子”之观,故有利于“君子”。从各爻辞可以看出,观察者的出发点、观察方式和观察对象不同,其结果也就不同。这种观察,显然与某种行为方式有关,它要实现某种行为效果。又如复卦六五爻之爻辞说:“敦复,无悔。”艮卦上九爻之爻辞说:“敦艮,吉。”这里所说的“敦”,是考察的意思,具有认识和实践意义。复者往复循环之复,艮者顾也。对于往复循环的现象和规律,如能进行亲自考察,就能得出正确的结论;对于某些生命活动和行为规律,顾及何处为当,如能进行考察认识,也能得出正确的结论。这些都是对主体提出的要求,强调主体能动性,因而具有主体性特征。

这类观察和考察,多半是指主体的主观态度和主动性而言,并没有讲到认识本身的问题,但是其中包含着某种认识的意义。至于强调主体实践方面,那就更加突出了。可以毫不夸张地说,《易经》中绝大多数卦都是讲主体实践的,而所有的卦都与主体实践有关。《易经》认为,主体的实践活动对于生命而言,决不是无关紧要的,而是非常重要的,甚至是决定性的,不管这种作用是间接的还是直接的。比如履卦,就是讲实践的,卦辞说:“履,虎尾,不咥人,亨。”各爻辞则说明各种具体的践履方式和条件,如初九爻之“素履往”、九二爻之“履道坦坦”、九四爻之“履虎尾,愬愬(恐惧意)”、上九爻之“视履考详”,或者无咎,或者为吉。而六三爻之“眇(瞎)能视,跛能履,履虎尾,咥人”、九五爻之“夬(即决,裂也)履”,则为凶,为厉。这里有种隐喻,并且几次提到“履虎尾”,但有的“咥人”,有的“不咥人”(咥者伤也),究竟为什么?其中可能有各种因素,既有人的因素,也有非人的因素,但是从全卦的意义来看,人的因素是最重要的。如六三爻说,瞎子能视,跛子能走,这是很特殊的情况,很可能带有很大的盲目性,故有“履虎尾,咥人”之说,而九四爻说,履虎尾而恐惧谨慎,则“终吉”,可能是由于有充分准备,故有好的结果。

很多学者和注释家喜欢用“卦位”和“卦时”解释《易经》中各卦、爻所表现的各种联系及其结果,这种引进空间和时间观念以说明《易经》思维方式的解释方法,是很有意思的。但是,在《易经》中,由“卦位”和“卦时”所表示的空间和时间,同样表现出主体性特征。《易经》中的“象”,本身就是知觉表象性的,其意义则是隐喻性的,它并不是纯客观的物象或现象。《易经》并不否定时间和空间的客观性,但是同物理学上所说的时间和空间,并不完全相同。它既不是欧氏几何学意义上的绝对空间,也不是牛顿力学式的绝对空间,而是存在于主体实践活动中的时间和空间,也就是说,《易经》中的“时”和“位”是具体的,不是抽象的,是相对的,不是绝对的,是变动的,不是静止的,一句话,它是随主体实践活动的变化而变化的,并不是固定不变的。《易经》中的“时”,是“与时偕行”之时,或“时行则行,时止则止”之时,《易经》中的“位”,是“各当其位”之位或“各变其位”之位(占卦就是根据“变卦”占吉凶的,而“变卦”就是爻位发生了变化)。任何一卦都有六爻,每爻有一个“位”,相应地也有其“时”,一般说来,阴、阳二爻各居其位(自下而上,单数位是阳位,双数位是阴位,此外,还有上卦下卦之说、内卦外卦之说),便是当其位,顺其时,但是情况并不都是如此,经常会出现很大变化,有时甚至完全相反,这中间并没有固定的公式或程式,正如《易传》所说:“错综其数”、“唯变所适”。在这样一个错综复杂、变动不居的关系网中,主体实践具有极大的能动性和灵活性,并不是固定不变的“时”和“位”来决定的。这样的例子在《易经》中是随时可以找到的。

《易经》主体思维的进一步发展,必须摆脱占筮的形式,直接由主体实践来说明一切。在这种情况下,主体实践的意义被空前地提高了,它不再仅仅是决定某种吉凶祸福的条件,而且是实现生命价值的根本途径。前面所说的谦、恒两卦,就是明显的例子。其他如蛊卦上九爻辞说:“不事王侯,高尚其事。”这可能是指某一历史故事(有人认为是伯夷、叔齐故事),但不管怎样,这句话出现在《易经》中显然具有某种普遍意义。“不事王侯”未必有吉,但是能“高尚其事”,即高尚其志,则能完成一种道德人格,这已不是一般吉凶祸福所能范围了。像这类卦爻辞在《易经》中虽不是很普遍,但也不是个别的,它们所表现的意义可说是达到了《易经》主体思维所能达到的最高成就。

————————

注 释:

[1] 荣格:《心理学与文学》,三联书店1987年版,第250、252页。

[2] 荣格:《心理学与文学》,第251页。

[3]《左传》僖公十六年,叔兴语。

[4]《论语·子路篇》。