请记住本站永久中文域名:风水业协会.cn

“时”是《易》的根本性源头及范畴之一,重要性毋庸置疑。作为语词,“时”主要见于《易传》的《彖传》和《系辞》,行文中多处充溢着对“时”的论述和感叹,称“时义大矣哉”。也因此,历代治易学者都十分重视这一语词及其内在蕴涵。

汉代“象数易”多从季节、时令、物候解“时”,并发展出以孟喜、京房为代表的“卦气说”。“卦气说”肇始于西汉孟喜,其将坎、离、震、兑作为四正卦主四时,并将四正卦的二十四爻分别与二十四节气相对,进而又以六十卦配七十二候。之后,京房在孟喜基础上加以阐发更改,以“通变”治易,然而每每与谶纬、灾异相勾连。东汉荀爽不言卜筮,以爻位升降解卦爻辞,将爻看作是“位”,六爻随时而动,提出“顺时者成,逆时者败”(《周易集解》),“卦变说”由此而来。之后,虞翻以象数治易,以八卦与天干、五行、方位相配合,将“时”与季节相配,言“艮为时,震为行,与损同义,故‘与时偕行’也”(《周易集解》)。荀、虞释“时”皆重时势。

至魏晋,王弼扫象取义,开“义理易”之风。王弼提出“适时说”:“夫卦者,时也;爻者,适时之变者也。”(《周易略例》)以为卦爻险易不同,因时而变,因时而异,强调君子要适时而动。朱伯崑先生认为,王弼适时说,企图“摆脱汉易中象数之学的框框,即不以互体、卦气、取象等论吉凶。他认为卦爻之义因时而变。所以人们的活动也应因其所处的时位而不同,所谓‘观爻思变,变斯尽矣’。”之后,韩康伯、孔颖达对“时”的认知都承袭王弼而来。

宋明时期学者释“时”偏重“义理易”。张载《横渠易说》提出“随时”命题。程颐特揭“时”之“随时”一义,称“随时变易以从道也。”(《周易程氏传》)并且程颐也更注重“时用”。而朱熹则解“时”为“当然也”,也即理之本然,由是“时”更成为一个不证自明的重要概念,这对后世产生重要影响。明代蔡清明确指出:“《易》道只是时。”(《易经蒙引》)方孔炤注《易》以“时”立论,提出“先儒谓学《易》在知时,时即学《易》极处,即时中也。”(《周易时论合编》)这些论述普遍强调“卦时”“时中”“时用”。之后,清儒李光地沿袭诸儒卦时、爻位之说,认为卦时应该同位、数、体、气、象以及卦德互相关联来理解。

现当代学者对“时”的认识,在视角与方法上皆有拓展,大抵包括:文字训诂的解读。如黄黎星分析了《周易》辞句中“时”的意蕴,指出象数易、义理易对“时”的模拟与思考;连邵名则在解释“时”基础上扩展出“可”“中”“是”等引申义。结合卦象爻、位理解。如黄寿祺、张善文认为“时”是指每卦征象的特定背景,六十四卦是“从不同角度喻示自然界、人类社会中某些具有典型意义的事理。”针对具体时间观的思考。如台湾学者黄庆萱、林丽真把“时”分为时间的知解和时间的运用,前者包括“观天”“察时”“明时”,后者包括“待时”“趣时”“与时偕行”;王振复则将“时”看作是介于神性时间和人性时间的巫性时间。抽象的哲学思考。如王新春认为“时”统摄空间又容纳万象,是时、空、物三者统一的抽象概念。将“时”作为行为准则,赵士孝、董根洪、程建功、郑万耕等多位学者对此作过讨论和阐发。

但纵观学者们对“时”义的解读,不难发现大多脱不开时势、时遇套路或“时中”“时行”“时变”等概念窠臼,且伦理化倾向严重,而其中的知识问题或“知识理性”问题普遍被忽视,而这正是本文的关切所在。

一、两仪与阴阳

《易传·系辞上》这段著名论断为世人所熟知:“是故《易》有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。”我们就由此进入考察。

首先,“两仪”何谓?高亨《周易大传今注》释为天地,9周振甫《周易译注》亦释为天地,黄寿祺、张善文《周易译注》曰:“两仪,天地,此处指阴阳二气。”而这些解释均秉前人之说。据《系辞上》:“天尊地卑,乾坤定矣。”“一阴一阳之谓道。”《说卦传》:“乾,天也,故称为父;坤,地也,故称为母。”可知“两仪”释为天地、乾坤或阴阳都是可以的。而如若结合《老子·四十二章》“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和”,则《系辞传》“是故《易》有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的论断。明显与之存在着对应性,如《系辞传》“《易》有太极,是生两仪”与《老子》“一生二”之间即存在着对应。由此,按《老子》“万物负阴而抱阳,冲气以为和”及《易传》“一阴一阳之谓道”,则“两仪”释“阴阳”似更加合理,这反映或体现了一种基本的宇宙观念,也应当看作是当时一种普遍的认知或观念,如果将《易传》主要看作是儒家的著述,此则反映出儒家与道家间的一种思想或观念的交流。

当然,“阴阳”或“两仪”都是高度概括的哲学概念,并且是中国观念与思想的独特表达。而我们需要了解且必须清楚,这一概念或观念其实并不深奥,它所代表或反映的是人类早期普遍形成的对立、对称或二分观念,并且,它也是人类早期一种十分重要的思维方式。从已有人类学与考古学研究来看,这样一种观念或思维早在采集和狩猎的年代就已经建立起来。在采集和狩猎活动中,原始人注意到在自然中普遍存在着对立或二分现象,且其中相当部分与“时”有关,如太阳升降、月亮盈亏、天气冷暖、季节寒暑、草木枯荣,诸如此类,多是一种自发的感知。列维-斯特劳斯《野性的思维》就提供了这样一个事例:澳大利亚孟金人所在地区一年可分为两个对立的季节,旱季和雨季:旱季是七个月,异常干燥;雨季是五个月,豪雨滂沱。“这种划分方式深刻影响了土著的思想和活动。”不仅如此,“正像季节和风向按两半族划分(雨季和西风、西北风属杜亚半族;而旱季和东南风属伊里梯亚半族)一样,宏伟的神话戏剧中角色蛇与瓦拉维拉克姐妹,也分别与雨季和旱季相联系。”久而久之,这些对立或二分现象就成为了最基本的知识,进而又形成了最基本的观念。

由此可见,作为与“时”密切相关的“阴阳”“两仪”即对立观念是人类所普遍具有的一种自然观念,并且其早在采集与狩猎的年代也即旧石器时期就已产生并固定下来,其涉及人类早期生活中最日常的现象,包括一日之昼夜,一月之盈亏,一年之寒暑,“两仪”即“时”之两极。

二、四象与四时

其次,“四象”何指?高亨《周易大传今注》释为四时,“四时各有其象,故谓之四象。”并说“少阳、老阳、少阴、老阴四种爻乃象四时。”周振甫《周易译注》亦释为四时,黄寿祺、张善文《周易译注》曰:“四象,指少阳、老阳、少阴、老阴”,“在时令上又象征春、夏、秋、冬。”可见以上各注对于“四象”解释并无分歧。不过,就自然知识而言,“四象”或“四时”实则指二至与二分,二至即冬至与夏至,二分即春分与秋分。二至与二分是人类进入农耕文明之后因农作即耕稼需要而必然产生的知识,或必然要求的知识。当然,二至二分作为确切知识的获得应当经历了一个漫长的过程。需要指出的是,有别于对立观念的自发感知,对二至二分的探寻与把握乃是一种自觉认识的结果,或是一个由自发到自觉的认识过程。

我们知道,早期的农业活动往往是通过物候观察以获得相应的消息。原始人注意到自然界中植物的生长、动物的习性都与特定季节相关,由此种植及畜牧活动可以从自然界中获得消息。如《夏小正》:“启蛰,雁北乡,雉震呴,鱼陟负冰”,“囿有见韭,时有俊风,寒日涤冻涂,田鼠出,农率均田,獭祭鱼,鹰则为鸠”,而这些物候所提示的农事活动是“农率均田”。但是,对于农业生产来说,物候观察毕竟有很大的局限性,因为生物的生长和活动通常要受到许多复杂因素的影响,物候观察所获得的信息未必精准。

在经历了较长时间的探索之后,原始先民发现天象观察同样可以提供季节变化的信息,而且比物候报时更为准确,于是他们便渐渐将目光投到天象上,位于英国索尔兹伯里的斯通亨奇巨石阵就是一个典型例证。巨石阵始建于新石器时代晚期(约公元前2500年),以后陆续增建,历时1000多年于青铜时代(约公元前1500年)最终完成。以往人们一直认为该巨石阵与宗教崇拜有关,但自17世纪以来,人们开始注意到每年夏至时太阳正好在石圈出口处的标石上方升起。1963年,英国天文学家G.S.霍金斯利用电子计算机,把巨石阵中各石位置及其坐标数据与公元前,千年的天象加以对比测算,发现这一环状列石的一些关键性结构及连线和一年中太阳、月亮的运行路线相合处达24处之多。

受此启发,中国的天文与考古工作者也用类似的方法来了解先民所获得的知识,并已获得相当丰硕的成果。1979年,考古工作者在山东莒县凌阳河畔发掘出几件属于大汶口文化的陶尊,根据陶尊上符号的提示,人们发现在陶尊出土地点的东面山上有五座山峰,而陶尊出土地点附近有块石头,从这块石头望向东边中央的山峰,当太阳在峰顶上出现时正是春分。1988年,考古工作者又在河南濮阳西水坡发现一座仰韶文化时期的墓葬(45号墓)。有学者对墓穴实际尺寸作了研究,计算表明,其盖图所表示的分至日昼夜关系非常合理,特别是春分、秋分日道,其准确程度简直不差分毫。2003年以来,山西襄汾陶寺夏文化遗址的发掘研究取得重大进展,研究者发现陶寺城址祭祀区建筑IIFJT1很有可能是一所兼观象授时和祭祀功能为一体的多功能建筑,其中观象主要是通过夯土柱缝隙、延长线及与周边山峰的关系来进行。模拟观测在很大程度上证明了这一点,相关报告称:2003年12月22日冬至日,确切时间是早8时17分至8时20分,在东2号缝观察到日出情况;2004年1月21日大寒,确切时间是早8时15分至8时21分,在东3号缝观察到日出情况。

在此基础上,我们发现《尚书·尧典》中有对四仲中星及与四时或分至日关系的记载:“日中、星鸟,以殷仲春。”“日永、星火,以正仲夏。”“宵中、星虚,以殷仲秋。”“日短、星昴,以正仲冬。”简单地说,就是春分鸟中,夏至火中,秋分虚中,冬至昴中。这里分别指出了四时的中星及其与二分二至的关系。关于《尧典》的成书年代,一般认为可能不会早于殷末,并且其中有不少是后人的增益。但正如不少学者所指出的,这并不意味着《尧典》所记全然没有依据,其中有一些很可能就是彼时情况的反映。王世舜在其《尚书译注》中就举例:“法国人卑奥根据马融以前对《尧典》的四仲中星的解释,推断出那是公元前二三五七年的二分二至的所在点,从而证明《尧典》中的四仲中星确实是尧时的天文记录。”至春秋,二至二分语词完全形成:“二至二分,日有食之,不为灾。日月之行也,分,同道也;至,相过也。”(《左传·昭公二十一年》)

又据《周礼》对圭表和日晷测日的记载,我们可知古人“四时”知识是如何获得的。如《地官·大司徒》:“以土圭之法测土深,正日景,以求地中。日南则景短,多暑;日北则景长,多寒;日东则景夕,多风;日西则景朝,多阴。”结合“四象”,即反映一年中白昼最长的夏至日投影线最短,其端点可以乾卦表示;一年中黑夜最长的冬至日投影线最长,其端点可以坤卦表示;白昼与黑夜等长的春分、秋分则分别以离卦和坎卦来表示,其位于表杆处,因正对太阳,故无投影。

三、八卦与节气

进而,我们考察一下《周易》“八卦”有何意蕴?按《说卦》,“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射,八卦相错。”“八卦”通常被认为是指天、地、山、泽、雷、风、水、火八种事物。《周易乾凿度》引孔子语:“八卦成列,天地之道立,雷风水火山泽之象定矣。”高亨《周易大传今注》在《系辞上》《系辞下》《说卦》等篇对“八卦相荡”“八卦成列”“八卦相错”等的解释中亦均持此说。但这里有个问题,就是“四象生八卦”。如按“四象”即“四时”,则意味着“四象生八卦”就是春、夏、秋、冬生出天、地、山、泽、雷、风、水、火,这何以可能?

但若用“时”观之则就不存在这个问题。换言之,所谓“八卦”,就是在“四时”即二至二分也即冬至、夏至、春分、秋分的基础上,再加上四立,即立春、立夏、立秋、立冬,这也可以称作“八时”,八卦最初应就是对这一“时”知识的反映。仍以圭表或日晷作为工具。其中立春的投影位于东至与春分之间,立夏的投影位于春分与夏至之间,立秋的投影位于夏至与秋分之间,立冬的投影位于秋分与冬至之间。就卦名而言,立春为“震”,春分为“离”,立夏为“兑”,夏至为“乾”,立秋为“巽”,秋分为“坎”,立冬为“艮”,冬至为“坤”,如此也就有了八卦。对此,《说卦》中也有相应的解释。

如此,《易传·系辞上》“是故《易》有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”这一论断在“时”观念的视域下已经可以得到连续、完整的解释。

更进一步,从理论上讲,当八卦位置确定后,六十四卦中其余各卦的位置也都大抵能够得到确定。也就是说,六十四卦与八卦是一样的,其同样反映了阴阳四时消息。那么,六十四卦究竟是如何确定的?这里说一个现象。在新石器时代的一些陶器上已经有把圆分成等份的做法,最多至80等分。据《中华文明史》:“要相当均匀地分划圆周为80等分,可以先把一个圆周分成2等分,再分成4等分,进一步分成8等分、16等分。然后把16等分的每1分再估分成5等分。”这说明在当时圆盘与刻度知识都已经具备。但《中华文明史》又说:“尽管我们现在还说不出来,当时究竟是如何完成这2等分的。”其实换个思路,即如不单纯地将割圆看作有关数或几何知识,而是看作天文历法知识,则这一等分问题或许就能得到解决。假设代入一年天数,则“八卦”或“八时”实际上是将一年360多天区隔成8个时段,每个时段约45天,二十四节气实际就是以此为基础再将每45天三等分,也即15天为一个等分。而我们可以设想,六十四卦依据同样的原理大致也能获得,或许还可以这样假设,在一定程度上,六十四卦的分割也是当时了解一年天数与节气的重要一环。

四、太极与回归年长度

但“时”知识的发展并未就此打住。事实上,“四时”知识与太阳回归年长度知识是同步进展的,并且,早期天文观测的量化尤其体现在太阳回归年长度的确定中。回归年长度确切生成于何时已难详考,但从现有考古发现来看,这一探索同样可以追溯至非常久远的年代。如1972年至1975年,考古工作者在郑州大河村属于新石器时代仰韶文化的遗址中发掘出大量绘有纹饰的彩陶片,先后两次碳14测定,显示这些遗物的年代距今为5040±100年和4500±100年。这些彩陶片上的纹饰有相当一部分与天象观察有关,包括太阳纹、月亮纹、星座纹等。有意思的是,考古学者还根据陶器残片的弧度复原出整圈曲面,并惊奇地发现其实际是由十二个太阳所组成;在天文学家看来,这是具有重要意义的,因为这意味着早在仰韶时期的古大河村人就很可能已经知道可以将太阳的一周路径区隔成十二等分。这也包括如此假设,即古大河村人有将一年分成十二个太阳月的知识,一个太阳月为30天。

这里也就涉及到太极图的问题,自然,前提是我们切勿将太极图看得过于玄虚。据张朋川《中国彩陶图谱》,在庙底沟类型彩陶纹饰中就有许多类似∽形的阴阳对应图形,而至距今4500年左右的屈家岭文化时期,彩陶图案上已出现十分规整的∽形“太极式”旋纹。我们可以大胆地推测,屈家岭文化彩陶纺轮上的∽形旋纹或许也与天文观测有关。换言之,太极图与屈家岭文化彩陶纺轮∽形旋纹之间也很可能存在着某种联系。这里仍涉及日晷,当然,日晷的圆盘应当是能够旋转的,因为只有这样才能通过对每日或规定日数的观测来记录或标出∽形旋纹的抛物曲线。从技术的角度来说这应当不存在问题。在当时,快轮制陶需要有圆盘,它是可以旋转的。也就是说,制陶所用圆盘或许就有可能对日晷记录或标出∽形旋纹产生过某种启发。假设根据长期的观测,原始先民已经能够以二分二至概念以及四季周期循环观念作为基础,在圆盘上标出一年365或366天的刻度或大致刻度,则每日按顺时针方向移动一个刻度并标出投影点,或规定数日移动相应刻度并标出投影点,然后连接起来,就可得到相应的抛物曲线,具体如下:

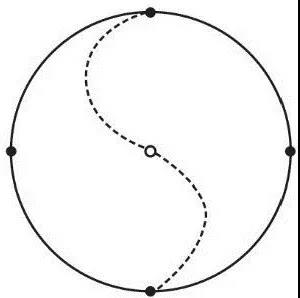

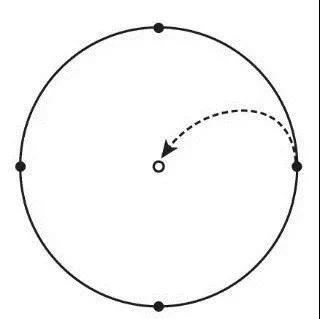

如从冬至日起观测投影,直到春分日,其间经过立春,历经90余日,将每日或规定数日观测到的投影连接起来,则可获得一条左旋的抛物曲线(图1)。如从夏至日起观测投影,直到秋分日,其间经过立秋,将每日或规定数日观测到的投影连接起来,则可获得一条右旋的抛物曲线(图2)。如再将上述两条抛物曲线合并,使冬至位于正上方,夏至位于正下方,且处于垂直状态,则成为如下这样一条抛物曲线(图3)。

图1

图2

图3

同理,如从春分日起观测投影,直到夏至日,其间经过立夏,历经90余日,将每日或规定数日观测到的投影连接起来,则可获得一条左旋的抛物曲线。如从秋分日起观测投影,直到冬至日,其间经过立冬,将每日或规定数日观测到的投影连接起来,则可获得一条右旋的抛物曲线。如再将上述两条抛物曲线合并,可同样获得一条抛物曲线。

有意义的是,上述抛物曲线就正是屈家岭文化彩陶纺轮上的∽形旋纹,我们也可以猜测这就是后世所谓太极图显示的图形。而就哲学观念来说,上述∽形旋纹或太极图正反映出了阴阳两仪的消息。因此,历史上曾经有过的太极图很可能并非向壁虚造,有可能是天文观测的结果,只是后人解释多偏于玄奥和神秘并赋予其巫术色彩。

当然,太阳回归年精确数值的获得一定经历了十分漫长的过程,其可能还包括更多的探索实践,例如纪日法。研究表明,夏帝王中有以天干命名的,陈梦家说,《夏本纪》的大康、中康、少康(康即庚)、孔甲、履癸等都以天干为名,故天干纪日之法当不会晚于夏代。之后,商代在此基础上进一步发展出更为完整的干支纪日方法。陈梦家在《殷虚卜辞综述》中列举了许多有关殷代历法的例证,如:“帝其及今十三月令。”(《乙》)这是年终十三月置闰的例证;又如:“月一正曰食麦,甲子至癸巳。”(《后编》下)这是干支纪日的例证。《中国思想通史》将殷人的天文知识成果大致概括为以下五法,十分简要明了:(1)纪日法、(2)纪旬法、(3)纪月法、(4)纪时法、(5)纪祀法。28干支纪日的意义不容小觑。天干纪日是通过10天为一个单元纪日,也即日后一旬;干支纪日则通过60天为一个单元纪日,其一拆为二就是一个太阳月,而6个干支单元则为360日也即大抵一年。这些,都应是测算太阳回归年长度的重要方式。由《尚书·尧典》“期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁”,可知已基本接近太阳回归年实数。再之后,周人使用圭表测影方法以确定分至日的准确时间,再辅以相应的计算,就可以使回归年长度的测算达到更高的准确度。春秋晚期,伴随观测水平的大幅提高,回归年长度终于确定为3651/4日,这一回归年数值比实际长度仅多11分钟,同时这一时期的历法已经采用十九年七闰的置闰周期。

五、时、位关系

现在我们来解读《周易》中的“时”“位”关系。《周易》中“时”“位”关系中的“位”,通常理解是指爻位。这样一种理解源自《易传》,如《乾卦·彖传》曰:“大明终始,六位时成,时乘六龙以御天。”《说卦传》曰:“分阴分阳,迭用柔刚,故《易》六位而成章。”这里的“六位”皆指“六爻”,亦即爻位,由此这也成为人们理解或解释《易》时、位关系的一般共识。如台湾学者林丽真说:“若说六十四卦代表六十四种时况或时段,每一卦中的六个爻位,便代表此一时况或时段中的六个时间质点的处所。换言之,由初、二、三、四、五、上,依序排列起来的六个爻位,以及爻与爻之间的联系与活动,就预示了一种时间状况的动态意义及其发展征象。”“这样,藉着六个‘爻位’所系联而成的整体状况,便可看出这一卦的‘卦时’。可见在《周易》的系统中,‘位’与‘时’的关系,应是密切相联的。”“位”不离“时”,“时”不离“位”;“时”需依“位”以显其义,“位”亦需依“时”而有其成。这可以说是理解《易》时、位关系非常具有代表性的认知。

然而,《易传》中关于时、位关系还有另一种理解。《说卦传》言:“万物出乎震,震,东方也。齐乎巽,巽,东南也。……离也者,明也,万物皆相见,南方之卦也。……坤也者,地也,万物皆致养焉……兑,正秋也,万物之所说也,……乾,西北之卦也,言阴阳相薄也。坎者,水也,正北方之卦也……艮,东北之卦也,万物之所成终,而所成始也。”在这里,《说卦》是将八卦与季节(时)和方位(位)结合在一起论述的,也因此,“时”(季节)与“位”(方位)有了对应性。

人类学的研究显然更支持这后一种“时”“位”关系,其中的观念可推向更为久远的年代,且具有普遍性。如列维-布留尔说:“4这个基数和以4为基数的计数法,其起源可能归因于在所考查的民族的集体表象中,东南西北四方、与这四个方位互渗的四个方向的风、四种颜色、四种动物等等的‘数—总和’起了重要的作用。”列维-斯特劳斯《野性的思维》对这一空间与时间的对应性同样有所记载,泡尼印第安人举行祭典的棚屋的柱子按其方向选自涂有不同颜色的四种树木,这些颜色本身分别象征着一年四季的方向,具体如下:白杨树、白色、西南,美洲枫树、红色、东南,以上空间上均归于南,时间上均归于夏;榆树、黑色、东北,柳树、黄色、西北,以上空间上均归于北,时间上均归于冬。

其实,中国自身的文献如《山海经》也同样证明了这一点。“东方曰折,来风曰俊。”(《大荒东经》)“北方曰鹓,来之风曰。”(《大荒东经》)“南方曰因乎,夸风曰乎民。”(《大荒南经》)西方“有人名曰石夷,来风曰韦,处西北隅以司日月之长短。”(《大荒西经》)注意,这里方位与风神的关系实际就是方位(位)与季节(时)的关系。之后,在殷人与周人这里,四方与四时的关系同样紧密。丁山说:“殷商时代四方风名,确涵有四时节令的意义;其四方神名,则全是天空上的岁次。”并说:“方帝,当然是禘于四方神明,即甲骨文所谓‘东方曰析,南方曰粦,西方曰彝,北方曰’这四方大神,至两周时则称为‘析木、鹑火、豕韦、实沈’,至《淮南子·天文篇》则谓之‘子、午、卯、酉为二绳,斗指子则冬至,指卯中绳故曰春分,指午则阳气极而夏至,指酉中绳故曰秋分。’”又常正光也表达了相同的观点:“四方是以定点为中心,对空间的区分,四时是时间推移的特征,看来时空概念各异”,但根据“测四方知四时的实际,四方和四时,空间和时间又不能分割。”

此外,近几十年来大量考古学成果也为我们提供了相关信息。在中国西部、东部、中部以及南部等地区出土的彩陶上都普遍绘有一些十字形、米字形图案,如甘肃马家窑文化包括石岭下文化和马厂文化出土的陶器上常有十字和米字形图案;甘肃齐家文化出土的陶器上有十字形图案;山东大汶口文化的陶器上有八角星纹;湖北屈家岭文化的陶器上有十字纹;南京北阴阳营文化的陶器上也有十字和米字形图案;福建昙石山文化出土陶器上有十字纹。散布于各处的十字形、米字形不能简单理解为是对图案的喜爱与传播,早期思维首先是关注实用性。以1987年安徽含山凌家滩发现的一处距今约4500年(一说距今5500年前后)新石器时期遗址为例。该遗址发掘出一长方形玉片,玉片呈牙黄色,两面精磨。玉片正面中心位置刻有两个大小相套的圆圈。在小圆圈里,刻有八角星纹图案。在大圆圈之外与玉片的四角之间,各刻有一个箭头。而在小圆圈与大圆圈之间有八条直线将圆分割为八等分,在每一等分中各刻有一个箭头。可以这样猜测,大圆圈外的四个箭头意味着“四方”,而大圆圈内的八个箭头则意味着“八方”。当然,其中同样可能包含有“四时”或“八时”之意。

凡此种种,都表明方位与“时”的对应具有普遍性,而爻位与“时”的对应则具有特殊性,考虑思维进程应当普遍性优先。

六、卦图与时、位

同样,卦图与“时”“位”也有着关联。历史上包括民间有着各种各样的八卦图。据清华大学公布其所藏竹简中有一篇题作《筮法》的文献,其中附有一卦位图,将八卦分置八方。依李学勤,这是目前所发现的最早的八卦图。然而也有研究指出,此图实则是托卦图之形来论述政治理念。其实,从新石器时代彩陶图纹上的米字或八角图纹、安徽含山凌家滩玉片上八角星纹图案,以及《山海经》和殷墟卜辞的相关材料,再到后世所谓八卦图,这之间应存在着逻辑的联系,即方位和时间知识与观念的延续。换言之,后世所谓八卦图同样是与方位和时间知识及观念相关联的,其所要传达的就是“时”“位”关系。有所变化、发展或不同的是,八卦图与《周易》卦象或卦名相勾连。由此亦可见,八卦图就其知识及观念源头而言,本无太多神秘性质。只是后世八卦图由于受《周易》占筮活动及其解释的影响,因此便被赋予了过多的神秘色彩。

根据古人的知识与观念,“时”“位”对应的八卦图大抵如下:

这说明,古人已知季节是循环的,那么,由冬至到冬至或由夏至到夏至就构成一个整圆,如前面太极图。由此,结合方位的知识,二至二分可以构成圆中的东、南、西、北4个刻度,四立又增加了东北、东南、西南、西北4个刻度,合计共8个刻度,其中每个刻度之间约45天。若配上卦名,则是:夏至、南方、乾卦;立秋、西南、巽卦;秋分、西方、坎卦;立冬、西北、艮卦;冬至、北方、坤卦;立春、东北、震卦;春分、东方、离卦;立夏、东南、兑卦。这应当就是由原始季节(时间)和方位(空间)知识与观念而来并结合了《周易》宇宙观念的八卦图。

而考察易卦与时、位的关系,自然不能不提汉代孟喜。《汉书·儒林传》说孟喜“得《易》家候阴阳灾变书”。孟喜的重要理论是卦气说,该说已经注意到了上述“时”“位”关系,并试图将其纳入易卦来加以解释,即“卦以地六,候以天五,五六相乘,消息一变,十有二变而岁复初。”又据《新唐书》一行《卦议》,可知孟喜卦气说主要包括四正卦和十二辟卦。其中“四正卦”是指坎、震、离、兑,以“四时”配“四方”,又以易卦配候气或节气。其中坎为北正,始于冬至,极于春分;震为东正,始于春分,极于夏至;离为南正,始于夏至,极于秋分;兑为西正,始于秋分,极于冬至(《新唐书》卷二十七上)。一般认为,孟喜这一“四正卦”是本诸《易传·说卦》“万物出乎震,震,东方也……;离也者,明也,万物皆相见,南方之卦也……;兑,正秋也,万物之所说也……;坎者,水也,正北方之卦也”。除了“四正卦”,孟喜还将其余六十卦分为十二辟卦(也被称作消息卦)、十二公卦、十二侯卦、十二卿卦、十二大夫卦;同时提出“十二月卦”说,用十二辟卦配十二月;使用“六日七分”法,用六十卦三百六十爻配一年三百六十五日,每卦合六又八十分之七日,以此使得一年岁实完全对应于《周易》卦爻。

应当说,孟喜注意到易卦与“时”(季节)、“位”(方位)具有对应性,即易卦的源头是在自然变化的知识之中,这一认识具有合理性,不应一概否定。但由于历法与易数高度附和,看上去结合得如此巧妙的理论其实充满了穿凿附会。以后京房更推衍此说,于是有纳甲、爻辰种种之说。唐明邦这样评价这套学说:“卦气(无论正卦、辟卦)、纳甲、爻辰,都是按象数推衍排列成整齐划一的模式,用以套四季、十二月、节气、物候、星辰,虽然它可能为研究天文、历象、物候提供某种启示,具有原始系统方法的萌芽,但它仅仅满足于对以往感性的直观现象,作一些形式上的排列,排斥严密的科学观测和实验精神,它对古代科学的发展,很难作出实际贡献。”赵庄愚也有精辟分析:“至汉代神视易及易数,乃始以易数为历数之本。制历与易之象数学合为一,此盖有由玄入实之意,但其确定的数,不由自然之真,涉于牵强附会。”而从用易数来附会历数这个例子中,我们也可以看到中国古代知识发展的曲折性,看到思想与知识关系的复杂性。

七、三易说与诸观念

众所周知,《易》有所谓三义之说,即简易、变易、不易,亦称“三易”。此归纳最初见于《易纬·乾凿度》。之后,郑玄在《易论》中对此注道:“《易》一名而含三义:易简一也,变易二也,不易三也。”孔颖达的《周易正义》专设“论易之三名”,其在前说的基础上更结合《系辞传》作了引证疏解:“《系辞》云:……‘易则易知,简则易从。’此言其‘易简’之法则也。又云:‘为道也屡迁,变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为典要,唯变所适。’此言顺时变易,出入移动者也。又云:‘天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。动静有常,刚柔断矣。’此言其张设布列,‘不易’者也。”今天我们来解读“三易”,剔除包括《易传》在内的某些时代特征及相应附会,取其合理解释,大致可以理解为:

(1) 宇宙万物皆可以乾坤、阴阳或两仪范畴概括之,所谓“《易》有太极,是生两仪”,“一阴一阳之谓道”。此简易也,是对普遍对立现象的基本概括。

(2) 而万物皆有变化,就知识而言,其最原初最基本的,就是二至二分或四时变化。在《易传》,即所谓“为道也屡迁,变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为典要,唯变所适”,“刚柔相推而生变化”,“刚柔相推,变在其中矣”,“阴阳不测之谓神”,“变通莫大乎四时”,“变通者,趣时者也”,“六爻相杂,唯其时物也”。此变易也。

(3) 又万物皆有规律,亦即“道”,或即天道循环,就知识而言,其最原初最基本的,就是包括太阳回归年等在内的宇宙循环法则,之后也包括十二次与五星周期。在《易传》即所谓“《易》与天地准,故能弥纶天地之道”,“原始反终,故知死生之说”,“一阖一辟谓之变,往来不穷谓之通”,“穷则变,变则通,通则久”,“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉;寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉”,“《易》之为书也,原始要终,以为质也”,“《易》之为书也,广大悉备,有天道焉,有人道焉,有地道焉”,“其道甚大,百物不废”。此不易也。如此,“三易”之后的知识背景相当清晰。由此亦可见,“三易”只有置入知识才能得到最合理的解读。

综上所述,我们可以看到,《易》“时”观念就初义而言,或者在其背后有一条十分清晰的知识线索;并且也只有从知识线索或链条加以考察,“时”观念才能够完整和自洽。这包括:从两仪即阴阳到四象即四时;从四象即四时到八卦即节气;从八卦即节气到太极即回归年长度;四时即季节知识或观念又与四方即方位知识或观念有关,如此便有时、位关系;而时、位关系同样也体现于卦图;最终,日后经归纳概括的三易说其实正恰恰反映了以上诸知识及其观念。可见,置入知识的解读十分顺畅。当然,我们又务须清楚,《易经》就其基本性质与功能是占卜,这并不会因“时”知识或观念而改变。因此,尽管“时”观念作为初义有鲜明的知识特征,但一经纳入占卜体系,其知识特性便会大大削减,而神秘性质则会大大增加,这样一个基本判断是不应否认的。且即便是在理性色彩十分明显的《易传》,这种神秘性质同样不会彻底改变,不仅如此,还会因战国末年的某种神秘化倾向而有所增强,这是我们所必须正视的。