请记住本站永久中文域名:风水业协会.cn

长久以来,“重卦”就是《易》学中的一项重要观念①。讨论虽伙,淆误也不少,今天我们试着厘清这项观念所可能涵摄的说法。

第一种说法是,在实际揲蓍布爻的过程里,按照某种方法先布出三爻,成为一般所谓的单卦。从第四到第六爻,不重复使用某种方法,直接就单卦为基础加倍。今本《系辞传》曾说:

四营而成易,十有八变而成卦,八卦而小,引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣!

八卦成列,象在其中矣;因而重之,爻在其中矣

似乎就已经有这个意思了。按:所谓加倍,若是按照原有三爻加倍,还是原来的卦,也就是一般所谓的纯卦。布爻得出的卦数依旧是八个,只是每卦的爻数增加了,在决疑功能上未必有助益。若加的不是原三爻,那加某一组三爻,而不加其他组的三爻,理由又何在呢?邵雍、朱熹主张一卦的完成乃是“逐爻渐生”,这当中诚然有他们自己的哲学先决影响,但徒就这部分论,并无大谬。胡渭为驳宋人图书学,苦持“明是倍三为六”②。表面看起来,他颇有依据,实际上他没弄懂今本系辞的“重之”并非说三爻翻番成六爻,而是说重复使用上述得前三爻的方法。邵、朱说法的理论依据在“《易》有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”一节,至于实际上每一仪、象如何生出,至少朱熹是本诸今本《系辞》“大衍之数五十”一章的程式,这种布爻得卦法是否就是殷、周筮人所采用的方法,有存疑的必要。假使不是,而当时用的某种方法是一次得出下三爻,依我们上面的分析,要得上三爻还是得将某种方法再使用一次。如果就此说重卦,实际等于说重复布爻法。

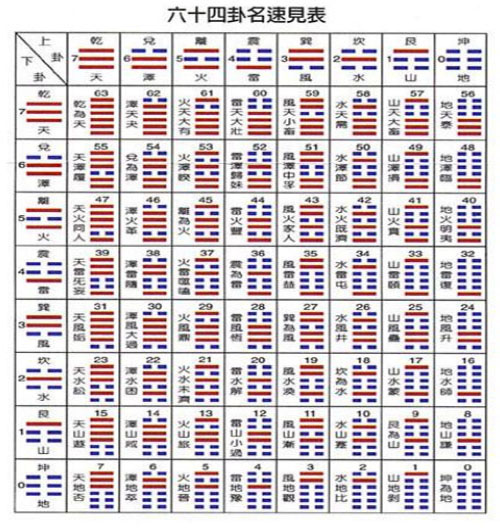

第二种说法是:在太古时期,布爻决疑的卦只是八个三爻的卦,就以这八卦二十四爻断吉凶。后人将太古使用的卦复杂繁衍化,以排列组合的方式形成六爻的六十四卦,以六十四卦三百八十四爻来断吉凶。复杂繁衍的理由基于人类文明演进的观点——认为当人类生活性质、层面较素朴的时候,所需占问的事态相对地较少,因此占问系统本身在量的方面也较简略;等人类生活性质、层面复杂丰富后,所需占问的事态也多,因此占问系统随着需求量、质的增多有待扩充。按:这种说法并非没有道理,但一项问题并不能如此单线式地对待。当我们说人类文明较低落的时候,不止意谓物质生活水平低落,生活涉及面狭隘,同时也指人类智识水平低落、精神领域贫乏,事实物质生活粗糙,不能获得改进,与智识技能的不发达密切相关,这才造成人们无论是对未知事的决择或对已经历事物的解释,都有诉诸一超自然力量的强烈倾向。任何一种巫术在这阶段若是素朴的话,乃是内部系统发展问题,并非外在环境对它的需求量不大、不多,事实上这段时期的需求量反而是相当高的。等人类文明较进升,对人事物较能掌握、有较清楚正确的认识后,对超自然力量的需求倒有降低的可能。

今天所见到的殷周之际的易卦是由一、五、六、七、八五个数字作元素组成的六爻卦③。就目前这极有限的材料来看,除了第四爻尚未见到“五”,其余各爻都曾出现过这五个数字,依排列组合的计算法,可得出一力两千多个全然互异的卦。如果将相邻两爻出现的数字有互斥的可能计入一虽然目前还看不出有这种现象,至少也还会有千余全然互异的卦。对照今本《周易》只有六十四种全然互异的卦,易卦在周初的发展显然是由繁化简,而非由简入繁。就今本《周易》来说,应是由一万多个或千余个六爻数字卦改造化约为六十四个六爻符号卦,而不是在符号卦内部系统中由三爻阶段行生为六爻阶段②。

而且我们还没有考虑到:在数字卦里二、三、四、九出现与否的问题。张政烺认为:二、四归并到六;三归并到一,九字根本不用。这种推想未始不可能,因为从今本《系辞》“大行之数五十”章的筮法来看,知道春秋时的易卦在揲蓍过程中可出现七、八,但正式书卦时,却并入九、六两项下。不过这种推想毕竟还是相当危险,因为今日所见到的三十来个数字卦只是当时易卦的只斑片羽,凭藉如是有限材料作如彼推断,犹同过去某些学者将现存甲骨上未见的字视为殷周时根本不存在。何况张氏在他文后补记中也承认,据1979年江苏海安县青墩遗址的发掘,出土骨柶和鹿角枝上有八个六爻易卦刻文,使用到了二、三、四。而海安县青墩的出土物属于新石器时代。这固然可以解释作筮术的不同造成所用数字的不同,但也未始不可能是数字卦系统内部也在递减使用的数,甚至是暗示:殷、周之际的数字卦照样用二、三、四、九作爻位元素,只是这部分还未出土。无论如何,符号卦用的数字少于数字卦,符号卦的总数量更是少于数字卦的总数量,应是不争的事实。

我们称今本《周易》的卦为符号卦,那是因为它的基本构成元素——“—”和“--”是纯符号。诚然,殷周之际易卦的构成元素数字从中国造字原理上来说,也是一种强行约定的符号,尤其是五以后的数字。但这些用作数字的符号,已经纳入语言文字的范畴,各赋予一个相对固定的读音,而“—”与“--”则始终处在纯粹符号阶段,与交通标志、旗帜上的徽章同层次,既不能直接把“—”读成九,更不能将“—”读为阳,至多只能说“—”代表九。表面看起来,纯粹符号阶段似应早于数字、或说文字阶段,但我们若仔细观察,就发现:既然今本《周易》中的“—”代表的是属奇的七、九,“--”代表的是属偶的八、六,总是先有被代表的东西,才有代表的东西出现,符号卦显然是由数字卦改造过来,因此才仍不免有九、六两个字隐伏残留在当中。数字卦系统本身是否有从三爻衍行进到六爻阶段的发展,虽不能详,按理确有可能,但符号卦恐怕一开始就是六爻,由六爻的数字卦改造过来,在符号卦系统内不存在重卦——由三爻衍进到六爻阶段的过程。上述文明演进的说法对今本《周易》的卦而言是不相干的。

第三种有关重卦的说法是从哲学的立场出发,可以孔颖达在《周易正义》卷首中的话作代表:

伏羲初画八卦,万物之象皆在其中……虽有万物之象,其万物变通之理犹自未备,故因其八卦而更重之。

意思大概是说:八个三爻的卦只是静态地表征了构成宇宙万物的八大动力,至于宇宙在实际上如何构成必须在八大动力交互运作中方能获得圆满说明。八大动力交互运作,如藉用符号的形式表示就是重卦。《周易》的主旨不重在说明构成宇宙万物的素材,乃在于指示宇宙中的律则,以便作为人行动的参考。在孔氏的说法中,画卦和重卦乃是两种取向不同的手续,无所谓时间序列上的先后关系,所以认为伏羲既画卦,又重卦。这种从形上宇宙论的角度解释重卦,恐怕是先秦诸子学勃兴以后的事,在巫术弥漫的上古时期能否有这样的观念,不能不令人置疑。

屈万里先生在《易卦源于龟卜考》一文中认为:画卦、重卦同时完成,无所谓“异时分成”,因为:

三画之卦不能变动,根本没法子占筮;只有六画之卦,才能用以揲蓍布爻。屈氏这段话很含糊,我们不知道他所谓的画卦、重卦究竟是什么意思。如果只是借用陈词词面,来表示今本《周易》不存在一个由八卦二十四爻衍生到六十四卦三百八十四爻的阶段,与本文看法固然一致,但所提两点——不能变动,无法占筮却不足为据。依汪宁生《八卦起源》一文⑤中引述的近代民俗调,知道中国少数民族的数占法常以三个数目排成一个“卦”来判古凶,可见爻数多寡并不构成实际占间上的困难。再者,目前所推拟出最早的求变爻法⑥固须与六爻卦配合,但这套法子应只是筮法中的一种,尽可另有套为三爻卦求变爻的法子,假使真是无变爻即无占断的话。如果屈氏所说的画卦,重卦并非只是借用陈词词面,我们不禁想问:既然三爻无法占断,画卦形同赘余,要画的话,何以不一次画六爻?而画三爻与画六爻之间究竟存在着什么本质上的差异,使得三爻以后只宜重、不宜画?孔颖达对此有所解释,尽管解释殆非故实,但就它内部系统而言,这样的推理与结论毕竟还是自足的。屈氏未必肯认孔氏的哲学观点,却又未见别有说辞,我们也就无从进行深一步的检讨了。

传统《易》学中有项与重卦关系密切,甚至可说桴鼓相应的说法,就是每一个六爻卦有贞(内)、悔(外)的区分,下三爻叫贞;上三爻叫悔。但卦有贞、悔的说法有待严格追究。首先,检点《周易》中用贞、悔处,如《革》卦卦辞:

利贞,悔亡。

《巽》卦九五爻辞:

贞吉,悔亡。

贞绝不指内,悔绝无外义。以贞、悔用作内、外卦的代号最早见于《左传》、《国语》。那么是否可能在周初形式上虽然不用贞悔这种字眼来指谓内外卦,实际上却有卦分内外这种观念、用法存在呢?赞成这种说法的人常指出今本《周易》有一特殊现象,用《序卦正义》的话说:

今验六十四卦,二二相耦,非覆即变。覆者,表里视之,遂成两卦,《屯》《蒙》,《需》、《讼》,《师》、《比》之类是也;变者,反覆唯成一卦,则变以对之,《乾》、《坤》,《坎》、《离》,《大过》、《颐》,《中孚》、《小过》之类是也。

可见周初筮人有爻位互动的概念。何况《泰》卦(䷊)卦辞说“小往大来”,《否》卦(䷋)卦辞说“大往小来”。因为按照他们的解释,《泰》卦卦辞是在说:站在《泰》卦的立场,乃《否》卦的三阴爻由初位反转到上、五、四位,否卦的三阳爻由上、五、四位反转到初、二、三位,由于阳曰大,阴曰小⑦,所以说“小往大来”。用李鼎祚《周易集解》所引虞翻的话说就是:

坤阴诎外为小往;乾阳信内称大来。

若站在《否》卦的立场,正和《泰》卦的情形相反,所以说“大往小来”。爻位既反转互动,我们将立即发现:初、二、三爻是一组,与上、五、四爻这组依序相对,这不正是实际上存在着一卦二分吗?但这些论证是大有问题的。首先,从马王堆《周易》的出土知道:今本《周易》的卦序并非唯一的⑧。按马王堆《周易》卦序,《泰》卦前是《坤》(䷁),后是《谦》(䷎);《否》卦前是乾(䷀),后是遁(䷠),丝毫不见相邻两卦爻位有“非覆即变”的现象。其次,采用阴阳或柔刚来指谓“--”与“—”是相当晚的事。江宁生认为起初“—”可能代表的是奇,“--”可能代表的是偶。这种说法颇近真,与卦是数系相吻合。《史记》卷一○九《李将军列传》说:

大将军亦阴受上诫,以为李广老、数奇。

从《史记》卷一二八《龟策列传》知道汉武在拓边时,“尤加意”于卜筮,以奇偶代言穷达咎利或许正是上古筮术术语的残遗。而奇偶的大小是不定的,如四是偶,固然小于属奇的,却大于属奇的三。若照今本《系辞传》的说法:

天数五,地数五……天数二十有五,地数三十。

应该以偶为大、奇为小。若再按照后世将偶奇等同为阴阳的说法,阳反而应是小,阴才是大。但以上所述基于一项前提,就是将奇偶当作奇数偶数讲,如果不采取这种讲法呢?这就涉及一项更基本的认识。当我们说大小时,乃是将经验世界中两项事物量化后作比较,不论量化过程中采用什么单位,基本上都是可以数计的。好比当我们说甲的权力比乙的大,是指甲能控制掌握的范围或事物比乙所能掌握控制的多;又好比当我们说丙的学术影响力比丁的大,是指接受丙的学术概念的人数比接受丁的人数多。阴阳或偶奇乃是两项形上原理,或说是道体的两种属性,并立互补,非可经验的对象,能否采用量化数计的手段,颇成问题。第三,撇开《泰》、《否》卦那两句卦辞不论,其他所有的卦辞没有对卦本身作组成解析的,这两句不应例外。《蹇》卦初六“往蹇来誉”、九三“往蹇来反”、上六“往蹇来硕”的往来都不指爻位变动;依今本《周易》卦序,蹇(䷦)后是解(䷧)按《正义》的说法,《蹇》、《解》两卦彼此为“覆”而《解》卦卦辞说:

利西南,无所往,其来复吉,有攸往,夙吉。

往来显就地理方位言,与爻位无涉。《屯》卦九五爻辞:

小贞吉,大贞凶。

《否》卦六二爻辞:

小人吉,大人否。

《小过》卦辞:

可小事,不可大事。

这些大小都是对经验世界事物的限定语,《泰》、《否》卦辞的大小或许是泛指所有大小事,因而将被限定语省去,与爻质无关。所以,若纯就今本《周易》——不论卦序或卦爻辞来看,它并没有提供什么证据支持在周初卦有贞(内)、悔(外)观念存在的说法。

我所以说“纯就”,是因为若从筮数实际运作的角度来,一个六爻的卦确有被二分的可能。这话怎么说呢?当筮人用一个卦说明神意、指示求问者,应有某种解析法,一卦二分是各种解析法中的一项可能,至少从《左传》、《国语》的记载看来,春秋时的筮术运作就是如此。一旦二分,就会立即发现:六十四个六爻的卦可化约出八个三爻的公因子,回过头来再看六十四个六爻的卦,倒像是它们本是由八个三爻的卦组成的,而每一个六爻的卦本是两部分合成的。由前者衍生成日后的重卦说;由后者形成卦本分贞悔的概念。

但综上所辨,我疑心在符号卦的发展史中,没有重卦阶段,它乃是由六爻的数字卦改造过来,一开始每卦就是六爻;八个三爻卦乃是在解析六十四个六爻卦的过程中领悟出,可将这段发展过程称作约卦阶段。后人恐怕是倒果为因了。

————————————

① 历来讨论重卦作者时,最忽视《周易正义》所引孙盛的夏禹说,其实这个说法在某种意义下相当合理。据《周礼·春官·太卜》正义引郑志:“近师皆以(《连山》、《归藏》)为夏、殷也。可见“三易”乃“三代易”为汉魏学者间的通论。而三易又只是名、占不同,都是以八卦为经,别为六十,那么夏易应该已重,不待周时,既然如此,依古人圣王制作的观点,重者非夏禹莫属了。

② 胡渭《易图明辨》卷六“先天古易上”:“卦,象也;蓍,数也。《左传》韩简曰:‘物生而后有象,象而后有滋,滋而后有数。’盖数……生于象,而不可以生象。康节加一倍法,欲以数生卦,非也。”又引朱子说“两仪者,始为一画,以分阴阳。四象者,次为二,以分太少。八卦者,次为三画,而三才之象始备……画卦,揲蓍其序皆然”加按语:“此节夫子本然揲蓍之,与画卦无涉。”卷七“先天古易下”:“夫子日重日兼,明是倍三为六,非逐爻渐生之谓。”又引毛锡龄《仲氏易》以为助:“因而重之者,以三重三,非谓二可重一,四可重二,八可重四。”卷八“后天之学”:“知彼逐爻生出之为谬,则知一连扫出三画而交易以成六子者,真伏羲之易。”按:胡氏大弊在于脑中梗著伏羲画卦的传说,而不思这位圣人一次扫出卦画时,是扫完才意到设计一套揲蓍法去兜合?还是扫前已架构好一套法子,只因天纵多才多艺、会心算,直接画出答案?如属前者,真不得辞朱熹“私意杜撰补接”之责;如属后者,则实与邵、朱所持冥合,不知哓哓何所谓。

③ 见张政烺《试释周初青铜器铭文中的易卦》,载于1980年第4期《考古学报》。汪宁生《从原始记事到文字发明》第二章第二节仍以这些至多是符号组成的族徽,并非文字。认为这些符号如同新石器时代陶器上的几何线条般,早先纯为标明个人所有权,或制作时的某些需要(好比制器时暂离,划上一道表示工作进展所至)而随意刻划。这种标记若一再使用,即成个人标志;若为子孙沿用,即成族徽。汪文载于1981年第1期《考古学报》。有关近年发掘陶器上的几何形线条究竟是符号或文字的争论,请参阅李孝定《再论史前陶文和汉文字起源问题》,载于1979年9月出版的《史语所集刊》第五十本第三份。至于铜器方面落款为族徽说的粗疏,可参阅林沄《对早期铜器铭文的几点看法》,载于1981年1月出版的《古文字研究》第5期。

④ 在继续讨论前,我们似乎需要对项可疑的现象作解释:为什么易卦改造成符号卦后,仍有数字卦出现?史阙难详,我只能提出一项假说:新旧派的差异。这是受了董作宾论殷祀有新旧派的示。看上古文化不宜存有秦汉以降车书混一的想法。《春秋》“王正月”前人用大一统来诠说,殊失实,从传世铜器知道当时很多国家各有历朔,所以才有“隹鄀正二月”、“隹鄀八月初吉”、“隹图片八月初吉”、“佳图片九月初吉”等辞语出现。就算到了秦并六国,仍保留地方历法,这可从1975年湖北云梦睡虎地出土秦简“《日书》”甲种“《岁》篇秦楚月名对照表看出。同理,我们不宜认为三代时中国境内就具有一种筮术,一种筮仪,一种筮书,反倒该认为当时任何一种方术内部都分流并峙,随着不同的地域、取材、人事呈现多样性的发展与面貌。今本《周易》可能只有是当时筮卦术中经过改造的一种,而当时系城邦社会,也不可能必用王权强制推行到每一阶层,每一地域,所以有趋时用符号的,有因袭故步用数字的;用数字时,有布六爻的、有始终停滞在布三卦阶段的。那么《周礼》所提的“三《易》”似应活着,本指多种筮卦术,将三《易》限于《连山》等三种,或许出于喜欢整齐的《周官》作者的别裁。前引金文见郭沫若《两周金文辞大系图录》所登《鄀公敄人图片》、《鄀公平侯图片》、《郑伯氏鼎》、《邓公图片》。至于秦存楚历,见曾宪通《楚月名初探》,载于1981年1月出版的《古文字硏究》第5辑。

⑤ 汪文载于1976年第4期《考古》。

⑥ 参见高亨《周易古经通说》第七篇第二节。

⑦ 《战国策·秦策》说:“天下阴燕、阳魏、连荆、固齐、收韩而成从。”高诱注:“阴、小;阳、大。”李汉三《周易卦爻辞释义》于《泰》卦下引此为证。郭沫若于《<韩非子>‘初见秦’发微》第二节中指出:论及关东六国,独隐去赵,实际赵即是“连荆”从约的主谋,否则这次策略将成无头公案,而赵的地理位置正好是“阴燕、阳魏”。髙注及《韩非子》旧注(“燕北故曰阴;魏南故曰阳”)均不惬,诚如注,当时楚最大最南,宜说阳楚。按郭说甚是。阴阳本义就地形向日背日言,后来引申乃有南北一义,韩非子》旧注嫌过泛,此处当就普遍化后的向背解。郭文收于所著《青铜时代》。

⑧ 张政烺于《座谈长沙马王堆汉幕帛书》中报告:“帛书本六十四卦顺序和今本不大一样。它把八卦按照阴阳,排成乾坤、艮兑、坎离、震巽,机槭地再分开则成乾艮、坎震、坤兑、离巽,以次把它们作为上卦,每个卦下再接乾坤、艮兑、坎离、震巽的次序输流配合,凑成下卦,便出现了八八六十四卦。”因此帛书《周易》卦序为:《乾》、《否》、《遁》、《履》、《讼》、《同人》、《无妄》、《姤》;《艮》、《大畜》、《剥》、《损》、《蒙》、《贲》、《颐》、《蛊》;《坎》、《需》、《比》、《蹇》、《节》、《既济》、《屯》、《井》;《震》、《大壮》、《豫》、《小过》、《归妹》、《解》、《丰》、《恒》;《坤》、《泰》、《谦》、《临》、《师》、《明夷》、《复》、《升》;《兑》、《夬》、《萃》、《咸》、《困》、《革》、《随》、《大过》;《离》、《大有》、《晋》、《旅》、《暌》、《未济》、《噬嗑》、《鼎》;《巽》、《小畜》、《观》《渐》、《中孚》、《涣》、《家人》、《益》,请参看1984年3月份《文物》 马王堆汊墓帛书整理小组所撰《马于堆帛书六十四卦释文》。张氏言载于1974年第9期《文物》。